क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप इंटरनेट पर कोई वेबसाइट ओपन करते हैं या किसी दोस्त को कोई फाइल भेजते हैं, तो वो डेटा आखिर कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है?

असल में, यह सब एक खास सिस्टम के ज़रिए होता है जिसे OSI Model कहते हैं। इसका पूरा नाम है Open Systems Interconnection Model, और इसे 1984 में ISO (International Organization for Standardization) ने बनाया था। इस मॉडल को खासतौर पर नेटवर्किंग को आसान भाषा में समझाने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

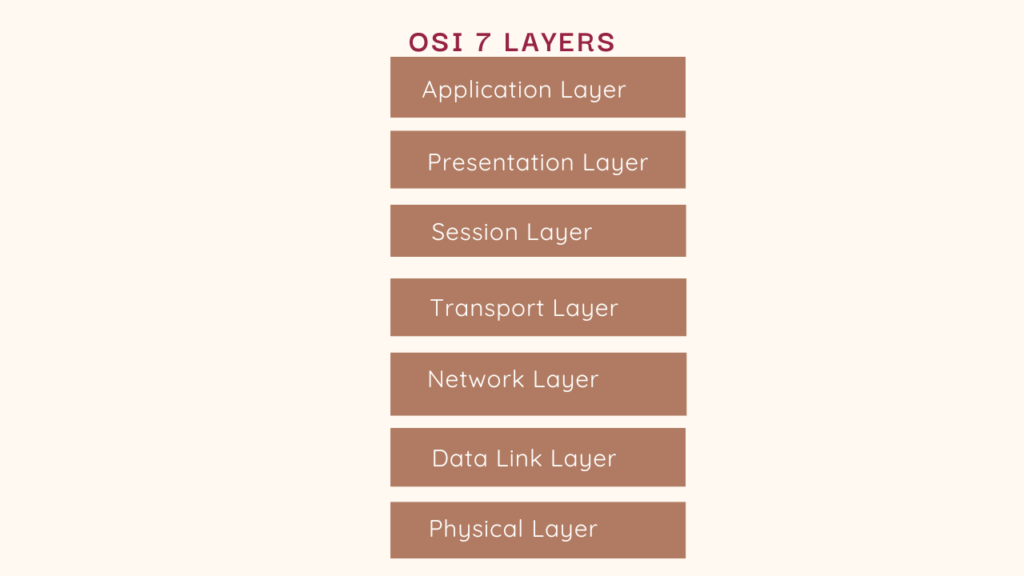

OSI मॉडल को कुल 7 परतों (layers) में बांटा गया है। हर लेयर का अपना एक खास रोल होता है — जैसे डेटा को भेजने, रिसीव करने, ट्रांसलेट करने और सुरक्षित रखने का काम।

अगर आप नेटवर्किंग (Networking) सीख रहे हैं या IT फील्ड में हैं, तो OSI Model को समझना आपके लिए एक बेसिक लेकिन ज़रूरी स्टेप (Step) है।

इतिहास और पृष्ठभूमि – OSI मॉडल की शुरुआत कैसे हुई?

क्या आप जानना चाहते हैं कि OSI Model आखिर बना क्यों? और किसने इसे बनाया?

तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1970 और 80 के दशक में, जब कंप्यूटर नेटवर्क धीरे-धीरे पॉपुलर हो रहे थे, तब अलग-अलग कंपनियों के नेटवर्क डिवाइस आपस में ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाते थे। इसका कारण था कि हर कंपनी अपने-अपने प्रोटोकॉल और सिस्टम यूज़ करती थी, जिससे कंप्यूटरों के बीच कम्युनिकेशन मुश्किल हो जाता था।

इसी समस्या को हल करने के लिए ISO (International Organization for Standardization) ने एक मॉडल बनाया जिसे कहा गया – OSI Model। इसका मकसद था एक ऐसा स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क बनाना, जिसे सारी कंपनियाँ फॉलो कर सकें, ताकि किसी भी कंपनी का नेटवर्क डिवाइस दूसरे से आसानी से जुड़ सके।

यह मॉडल 1984 में पेश किया गया और तब से नेटवर्किंग की पढ़ाई और प्रोफेशनल ट्रेनिंग में इसका इस्तेमाल होता आ रहा है।

7 Layers of OSI Model

OSI Model को कुल 7 लेयर्स (Layers) में बांटा गया है। हर लेयर का नेटवर्किंग प्रोसेस में एक अलग और खास रोल होता है। यह लेयर्स एक स्टेप-बाय-स्टेप सिस्टम की तरह काम करती हैं, जहाँ डेटा सबसे ऊपर की लेयर से शुरू होकर नीचे की ओर जाता है और रिसीवर साइड पर नीचे से ऊपर की ओर प्रोसेस होता है।

OSI Model की 7 Layers नीचे दी गई हैं:

- Physical Layer (भौतिक परत) – यह लेयर नेटवर्क के हार्डवेयर से संबंधित होती है, जैसे केबल, स्विच, और बिट ट्रांसमिशन।

- Data Link Layer (डेटा लिंक परत) – यह डेटा (Data) को फ्रेम में बदलती है और ट्रांसमिशन (Transmission) के दौरान errors को डिटेक्ट (Detect) करती है।

- Network Layer (नेटवर्क लेयर) – यह डेटा (Data) को सही रूट (Route) पर भेजती है, IP addressing और रूटिंग का काम करती है।

- Transport Layer (ट्रांसपोर्ट परत) – यह end-to-end कनेक्शन बनाती है और डेटा ट्रांसफर की reliability को सुनिश्चित करती है।

- Session Layer (सेशन परत) – यह लेयर सेशन को manage और synchronize करती है, जैसे दो सिस्टम के बीच बातचीत की शुरुआत और समाप्ति।

- Presentation Layer (प्रेजेंटेशन परत) – यह डेटा को readable format में बदलती है, encryption और compression भी यहीं होता है।

- Application Layer (एप्लीकेशन परत) – यह यूज़र और नेटवर्क के बीच इंटरफेस का काम करती है, जैसे HTTP, FTP, Email आदि।

इन सातों लेयर्स को दो मुख्य हिस्सों में भी बांटा जाता है:

- Upper Layers (Application, Presentation, Session) – यूज़र के नज़दीक काम करती हैं

- Lower Layers (Transport, Network, Data Link, Physical) – नेटवर्किंग डिवाइस और डेटा ट्रांसफर को हैंडल करती हैं

OSI Model की यह संरचना नेटवर्किंग को समझने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है।

प्रत्येक परत का विवरण – Layers of OSI Model in Hindi

1 Physical Layer (भौतिक परत)

Physical Layer OSI Model की सबसे नीचे की परत है। इसका काम केवल raw bits (0s और 1s) को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक ट्रांसमिट करना होता है। यह लेयर हार्डवेयर से संबंधित होती है, जैसे कि केबल, हब, रिपीटर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड (NIC) आदि।

यहाँ पर यह तय होता है कि डेटा को इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल या रेडियो सिग्नल के रूप में कैसे भेजा जाएगा। इसमें transmission rate, pin configuration, voltage levels और physical topology जैसी चीज़ें शामिल होती हैं।

उदाहरण: Ethernet cable, RJ45, Repeaters

2 Data Link Layer (डेटा लिंक परत)

Data Link Layer का मुख्य कार्य होता है फिजिकल लेयर पर भेजे गए bits को फ्रेम में बदलना और error detection करना। यह परत दो डिवाइसेज़ के बीच एक reliable लिंक बनाती है ताकि डेटा ट्रांसमिशन में कोई गड़बड़ी न हो।

इस लेयर में MAC Address की मदद से डिवाइस की पहचान की जाती है और Flow Control व Access Control जैसी तकनीकें काम करती हैं। यह layer दो उप-परतों में बंटी होती है:

- LLC (Logical Link Control)

- MAC (Media Access Control)

उदाहरण: Switches, MAC Address

3 Network Layer (नेटवर्क परत)

Network Layer नेटवर्क के अलग-अलग डिवाइसेज़ के बीच डेटा पैकेट्स को रूट करने का काम करती है। यह IP Address का उपयोग करके यह तय करती है कि पैकेट को किस रास्ते से और किस डेस्टिनेशन तक पहुँचना है।

नेटवर्क लेयर में Logical Addressing (IPv4, IPv6), Routing Algorithms, Packet Forwarding का इस्तेमाल होता है। अगर दो नेटवर्क (Network) अलग-अलग हैं, तो उन्हें जोड़ने के लिए Routers का उपयोग किया जाता है।

उदाहरण: Router, IP Addressing, ICMP Protocol

4 Transport Layer (ट्रांसपोर्ट परत)

ट्रांसपोर्ट लेयर दो endpoints के बीच end-to-end डेटा ट्रांसफर (Data Transfer) को manage करना। यह लेयर/परत डेटा को छोटे-छोटे segments में तोड़ती है और यह सुनिश्चित करती है कि वह segments सही क्रम में और बिना गड़बड़ी के receiver तक पहुँचें।

इस लेयर में दो मुख्य प्रोटोकॉल काम करते हैं:

- TCP (Transmission Control Protocol) – Reliable, Connection-oriented

- UDP (User Datagram Protocol) – Unreliable, Fast, Connectionless

यह लेयर एरर रिकवरी, फ्लो कन्ट्रोल और रीट्रान्समिशन जैसे फीचर्स (Features) provide करती है।

उदाहरण: TCP, UDP, Port Numbers

5 Session Layer (सेशन परत)

Session Layer का काम होता है source और destination डिवाइस के बीच session को शुरू, maintain और बंद करना। यदि communication के दौरान connection टूटता है, तो यह लेयर दोबारा से session को resume करने की सुविधा देती है।

उदाहरण: APIs, NetBIOS, PPTP

6 Presentation Layer (प्रेजेंटेशन परत)

Presentation Layer का मुख्य कार्य होता है डेटा (Data) को यूज़र (User) के लिए readable format में बदलना। यह लेयर/परत डेटा को compress, decompress, encrypt, decrypt करती है ताकि communication fast और secure हो सके।

यदि sender का डेटा एक format में है और receiver का सिस्टम दूसरा format समझता है, तो यह लेयर translation का काम करती है।

उदाहरण: JPEG, MP4, SSL, ASCII, EBCDIC

7 Application Layer (एप्लीकेशन परत)

OSI मॉडल की सबसे ऊपरी परत/layer को Application Layer (एप्लीकेशन परत) कहा जाता है। यह वह लेयर है जहाँ पर यूज़र (User) और नेटवर्क (Network) के बीच सीधा संपर्क (Direct Contact) होता है। यूज़र द्वारा जो भी एप्लिकेशन इस्तेमाल की जाती है — जैसे कि वेब ब्राउज़र, ईमेल ऐप या फाइल ट्रांसफर सॉफ्टवेयर — वे सभी इसी लेयर के ज़रिए नेटवर्क से जुड़ते हैं।

यह लेयर communication के लिए जरूरी प्रोटोकॉल प्रोवाइड करती है, जैसे HTTP, SMTP, FTP, DNS आदि। यहाँ पर request generate होती है और रिस्पॉन्स वापस मिलता है।

उदाहरण: Chrome, Gmail, WhatsApp Web, HTTP, FTP, DNS

Related Post: डाटा क्या है, (Data in Hindi), पूरी जानकारी

OSI Model के फायदे – Advantages of OSI Model

OSI Model नेटवर्किंग की दुनिया में एक बुनियादी ढांचा (foundation) प्रदान करता है, जो नेटवर्क कम्युनिकेशन को बेहतर तरीके से समझने, डिजाइन करने और troubleshoot करने में मदद करता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि यह संपूर्ण नेटवर्किंग प्रक्रिया को सात अलग-अलग लेयर्स में विभाजित करता है, जिससे हर स्टेप को बारीकी से समझा जा सकता है।

1. Standardized Framework देता है

OSI Model एक International Standard है, जिसे ISO ने विकसित किया। यह मॉडल नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए एक सामान्य reference point प्रदान करता है, जिसे सभी नेटवर्क डिवाइस और प्रोटोकॉल डेवलपर फॉलो कर सकते हैं। इससे global interoperability और consistency बनी रहती है।

2. Layer-wise Structure से Clarity मिलती है

OSI Model की सात परतें हर फंक्शन को अलग-अलग हिस्सों में बांटती हैं। इससे engineers को यह समझना आसान होता है कि डेटा किस रास्ते से जा रहा है और किस चरण में कोई गड़बड़ी हुई है।

उदाहरण के लिए, अगर किसी नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर slow हो रहा है, तो Transport Layer को जांचना ज्यादा सही रहेगा।

3. Troubleshooting और Maintenance में मदद करता है

किसी भी नेटवर्क समस्या को ठीक करने में OSI Model बहुत कारगर है। चूंकि हर परत का एक अलग काम होता है, इसलिए हम यह आसानी से जान सकते हैं कि समस्या किस लेयर में है — जैसे Physical Layer में केबल की समस्या या Application Layer में protocol का issue।

4. Interoperability बढ़ाता है

यह मॉडल विभिन्न कंपनियों द्वारा बनाए गए डिवाइसों और सॉफ्टवेयर को आपस में connect होने योग्य बनाता है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी का router दूसरे vendor के switch से आसानी से communicate कर सकता है, क्योंकि दोनों OSI standards के अनुसार काम करते हैं।

5. Flexible और Scalable Design देता है

OSI Model में हर परत independent होती है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी एक लेयर को upgrade या modify करना है, तो बाकी लेयर्स को छुए बिना भी ऐसा किया जा सकता है। इससे नेटवर्क को future technologies के साथ scale करना आसान हो जाता है।

6. Security Implement करना आसान बनाता है

हर लेयर पर सुरक्षा के लिए अलग-अलग तकनीकें लागू की जा सकती हैं।

उदाहरण:

- Presentation Layer में data encryption

- Network Layer में firewall rules

- Application Layer में authentication methods

इस तरह layered security architecture बनाना संभव हो पाता है।

7. Teaching और Learning के लिए Ideal Model

नेटवर्किंग सीखने वालों के लिए OSI Model सबसे बेसिक और क्लासिक मॉडल है। इसकी मदद से विद्यार्थी networking concepts को depth में और क्रम से समझ पाते हैं।

OSI Model की सीमाएं – Limitations of OSI Model

नीचे OSI Model की प्रमुख सीमाओं का वर्णन किया गया है:

1. व्यवहारिक नहीं, बल्कि सैद्धांतिक मॉडल है

OSI Model एक theoretical framework है। यह यह बताता है कि नेटवर्क communication कैसे होना चाहिए, लेकिन यह नहीं बताता कि वास्तव में कैसे होता है। आज की नेटवर्किंग में ज्यादातर प्रोटोकॉल और सिस्टम TCP/IP Model पर आधारित होते हैं, जो OSI के मुकाबले ज्यादा व्यवहारिक (practical) है।

2. Implementation के लिए बहुत जटिल

इस मॉडल की सातों लेयर्स (Seven Layers)को strict separation के साथ implement करना असली नेटवर्क डिवाइस (Network Device) में मुश्किल होता है। कई बार एक ही लेयर में दूसरे लेयर के फंक्शन भी आ जाते हैं, जिससे boundaries साफ़ नहीं रहतीं। इसका मतलब है कि यह मॉडल oversimplified है।

3. Layer Duplication

OSI मॉडल में कुछ लेयर्स (Layers) के कार्य आपस में overlap कर जाते हैं। उदाहरण के लिए:

- Session और Transport Layer दोनों में connection control और synchronization जैसे फीचर्स मौजूद हैं।

- Presentation Layer और Application Layer के बीच भी data formatting responsibilities में समानता होती है।

इससे performance पर असर पड़ सकता है और protocol design में duplication होता है।

4. नए Protocols के अनुसार Outdated

आज के ज़माने के protocols जैसे HTTP/3, QUIC, Zero Trust Network Architecture आदि OSI Model के structure को पूरी तरह follow नहीं करते। कई modern नेटवर्क सिस्टम OSI की जगह TCP/IP या Hybrid models पर आधारित होते हैं।

5. Real-world adoption में कम उपयोग

ज्यादातर नेटवर्क vendors (जैसे Cisco, Juniper, Microsoft) OSI Model को documentation और theoretical understanding के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन actual implementation TCP/IP Model के अनुसार होता है। इसका मतलब OSI Model का इस्तेमाल अधिकतर शैक्षणिक (academic) और conceptual learning तक सीमित है।

OSI Model vs TCP/IP Model – तुलना और अंतर

नेटवर्किंग की दुनिया में दो मुख्य मॉडल होते हैं – OSI Model और TCP/IP Model। दोनों का उद्देश्य नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की प्रक्रिया को समझाना है, लेकिन इनकी संरचना, उपयोग और व्यवहार में कई अंतर हैं। नीचे इन दोनों मॉडल्स की तुलना की गई है:

मुख्य अंतर – OSI और TCP/IP मॉडल

| विशेषता | OSI Model | TCP/IP Model |

| पूरा नाम | Open Systems Interconnection | Transmission Control Protocol / Internet Protocol |

| परतों की संख्या | 7 Layers | 4 Layers |

| विकसित करने वाला संगठन | ISO (International Organization for Standardization) | DARPA (US Department of Defense) |

| बनाया गया वर्ष | 1984 | 1970s (ARPANET के समय) |

| प्राकृतिक प्रकृति | थ्योरिटिकल और रेफरेंस मॉडल | प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंटेशन आधारित |

| सेपरेशन | हर लेयर अलग और स्पष्ट है | कुछ लेयर्स को मर्ज किया गया है |

| प्रोटोकॉल का समर्थन | General model – प्रोटोकॉल specify नहीं करता | Real-world protocols जैसे TCP, IP, FTP, HTTP को सपोर्ट करता है |

| उपयोग | शैक्षणिक और तकनीकी understanding के लिए | असल नेटवर्क में इम्प्लीमेंटेशन के लिए |

| Security Implementation | लेयर वाइज साफ़ defined होती है | Mixed layers में security लागू होती है |

OSI मॉडल की 10 प्रमुख विशेषताएँ (Characteristics of OSI Model)

- Layered Architecture – OSI मॉडल में कुल 7 परतें (layers) होती हैं, जो नेटवर्किंग कार्यों को step-by-step विभाजित करती हैं।

- Standardization – यह एक ISO द्वारा बनाया गया स्टैंडर्ड मॉडल है, जिसे सभी नेटवर्क डिवाइस और सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉलो कर सकते हैं।

- Modular Design – हर लेयर/Layer स्वतंत्र (Independent) होती है, जिससे किसी एक परत को बदले बिना दूसरी परत पर काम किया जा सकता है।

- Interoperability – अलग-अलग कंपनियों के नेटवर्क डिवाइसेज़ को एक-दूसरे से connect करने में मदद करता है।

- Protocol Independence – OSI Model खुद कोई protocol निर्धारित नहीं करता, बल्कि यह एक framework प्रदान करता है।

- Data Encapsulation – हर लेयर डेटा में header जोड़ती है, जिससे उसे अगली लेयर तक सुरक्षित रूप से पहुंचाया जा सके।

- Service-Oriented – हर लेयर ऊपर की लेयर को कुछ specific सेवाएं (services) प्रदान करती है।

- Error Detection and Handling – कुछ परतें (जैसे Data Link और Transport Layer) error checking और correction की सुविधा देती हैं।

- Security Implementation – अलग-अलग लेयर पर सुरक्षा उपाय (encryption, firewall आदि) लागू किए जा सकते हैं।

- Educational Purpose – यह नेटवर्किंग के सिद्धांतों को समझाने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला मॉडल है।

निष्कर्ष

तो अब जब आप जान चुके हैं कि OSI Model क्या होता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि नेटवर्किंग को समझने के लिए ये एक बेहतरीन शुरुआत है?

OSI मॉडल ना सिर्फ हमें यह समझने में मदद करता है कि डेटा एक डिवाइस से दूसरे तक कैसे पहुंचता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हर स्टेप पर क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। इसकी layered structure की वजह से नेटवर्क communication को troubleshoot करना, design करना और secure बनाना आसान हो जाता है।

भले ही आज की दुनिया में TCP/IP Model ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन OSI Model की theoretical clarity और educational value को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। अगर आप नेटवर्किंग या IT सेक्टर में करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो OSI Model को समझना आपके लिए एक मजबूत foundation साबित हो सकता है।

क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मोबाइल या कंप्यूटर में इंटरनेट काम कैसे करता है?

FAQs

OSI मॉडल क्या है?

OSI मॉडल एक सैद्धांतिक ढांचा है जो नेटवर्किंग को सात लेयर्स में बांटता है, ताकि डेटा ट्रांसफर को समझना और नेटवर्क समस्याओं को हल करना आसान हो सके।

ओसी मॉडल की 7 परतें क्या हैं?

OSI मॉडल की 7 परतें ये हैं:

Application Layer

Presentation Layer

Session Layer

Transport Layer

Network Layer

Data Link Layer

Physical Layer

ओएसआई परतें कितनी होती हैं?

OSI मॉडल में कुल 7 परतें (Layers) होती हैं, जो डेटा संचार प्रक्रिया को चरणबद्ध रूप से नियंत्रित करती हैं।